「パァン!」

9月上旬。日が暮れて間もない名古屋の閑静な住宅街に、ミットを蹴る渇いた音が響き渡る。第11回世界大会日本代表の加藤大喜、小也香兄妹は、自宅1階の練習場で稽古に明け暮れていた。

この日の稽古は約2時間。父・憲拡さんの鋭い視線が飛ぶ張り詰めた緊張感の中、次女の千沙を加えた3人は、フットワーク、ミット打ち、技のさばき、スタミナ稽古を、わずかなインターバルを挟みながら行なっていく。

時には父が自らミットを持ち「いいぞ!」「一瞬に力を込めろ!」と檄を飛ばす中、ほどなくして16畳の練習場には熱気が充満しはじめ、3人の額からは大粒の汗が流れてくる。オフの日曜日を除き、道場に行かない日はこうした自宅での稽古を何年も続けてきた。

世界大会を目前に控え、充実した日々を送るふたり。メジャー大会での惜敗が続き、いつしか〝シルバーコレクター〟というありがたくない異名をとった大喜は、第2回JFKO全日本大会で汚名返上の初優勝を飾り、第46回全日本王者の小也香は日本選手団の女子キャプテンとして、ともに2度目となる最高峰の舞台に優勝候補の一角として臨む。さらに、次女の千沙も第30回全日本ウエイト制軽量級王者と、兄妹全員が華々しい活躍を見せている。

さらに、爽やかなルックスや蹴り技中心の華麗な組手スタイル、飄々とした佇まいも相まって、一見すると「苦労」や「泥臭さ」といった匂いは感じられず、〝天才肌〟という印象を受ける。

「全然、天才じゃないですよ」

そんなイメージとは裏腹に、ふたりは照れ笑いを浮かべながらこれを否定する。小也香は「私はセンスがないので技もなかなかマスターできないですし、人の倍、稽古をやらないと勝てないんです」と、意外な言葉を口にした。

ふたりが空手を始めたのは、今から13年前のこと。空手とボクシングの経験者だった父の勧めで、小学4年生の大喜は愛知山本道場へ入門した。「始めた頃はとにかく空手が嫌で、道場に行く日はため息ばかりでした」と語るが、デビュー戦となった交流試合で初戦敗退したことに悔しさを覚え、前向きに取り組むようになった。

初陣の敗北をきっかけに、父は家のリビングで大喜の稽古を行なうようになり、その光景に興味を持ったひとつ年下の小也香も、兄から約半年遅れで愛知山本道場へ入門。後に、揃って世界大会へ出場することになる兄妹の空手人生は、こうして幕を開けた。

当時、昇級審査で初めてふたりと対面した師匠の山本健策支部長は、第一印象をこう振り返る。

「小也香はすごく目立っていました。組手で強い生徒を当てたんですけど、2、3回左上段を当てていたのですごいなと思いました。大喜は正直、その時はあまり印象がないんですけど、しばらくして試合を見た時に、強い闘争本能を感じました。普段は大人しくて声も小さかったので、驚きました」

そんな折、一家を揺るがす出来事が起こる。突然、憲拡さんがくも膜下出血で倒れたのだ。奇跡的に一命をとりとめたが、最悪の事態になっていてもおかしくない危険な状態だった。退院し、自宅に帰った父の頭をよぎったのは、子どもたちのことだった。

「この先、いつ病気が再発するかわからない。生きているうちに、空手を通じて性根や繰り返し努力を重ねることの大切さを、子どもに伝えたいと思ったんです」

これを機に、近所の倉庫を借りて本格的に稽古を行なうようになり、2008年に自宅を改築する際は、現在もある練習場をつくった。ほぼ毎日行なわれる激しい稽古は小学生にはやや酷に思えるが、「今思えば、知らない間に根性がついていました。続けるのが当たり前になっていて、苦とは思わなかったです」(小也香)と語るように、ふたりが空手をやめたいと感じたことは一度もなかったという。

年に5、6回のペースで出場していた試合という明確な目標があったことも、ふたりの成長速度を早めた要因だったのだろう。2004年、小6の大喜は神奈川県大会で、小5の小也香は全関西大会でともに空手人生初の優勝を飾り、同世代の中で頭角を現わしていく。

2005年には、ドリームカップの前身である全日本ジュニア大会で揃って3位入賞をはたし、加藤兄妹の活躍の場は全国へ広がった。ところが翌年の同大会から、それまで足並みを揃えるようだったふたりの成績に変化が訪れる。

小也香が初優勝をはたした一方、大喜は準優勝。ドリームカップを含め、その後も2度の準優勝がある大喜だが、ついぞ少年部の日本一には手が届かなかった。

闘いの場を一般部へ移してからも、状況は変わらなかった。トップクラスの実力を持つことは誰もが認めるところだったが、メジャー大会では何かに取り憑かれたかのように、いつもあと一歩で優勝を阻まれる。気がつけば、大喜のプロフィール欄にはきれいに「準優勝」の文字が並んでいた。

対照的に、小也香は一般部デビューとなった第26回全日本ウエイト制大会を15歳の若さで初制覇すると、そこからじつに4連覇を達成。瞬く間にスターダムへと駆け上がった。そんな妹の活躍について、大喜はどう感じていたのか。

「悔しい気持ちもありましたけど、うれしい気持ちのほうが大きかったです。自分もがんばらなければいけないと思いました」

このあたりは、異性兄妹ならではの感情と言えるのかもしれない。島本兄弟、前田兄弟など他の男子兄弟がライバル意識を隠そうとしない中、稽古で張り合うことはあっても直接試合をする機会はないため、互いの関係性を「ライバルとは違う」と語る。ただ、当時の小也香は複雑な心境だったという。

「お兄ちゃんとはずっと一緒に稽古をしてきたので、優勝しても素直に喜べないところはありました。うれしさ半分という感じでしたね」

なぜ勝てないのか。自分には何が足りないのか。自問自答する日々の中、大喜はその答えをずっと探していた。そして、昨年の全日本大会の帰りの車中、父からこんな言葉をかけられた。

「負けたままでいいのか?」

3位に入賞し、最大目標である世界大会の代表権は勝ち取ったため、JFKOは出場を見送る選択肢もあった。だが「優勝するために高い意識でがんばってきたのに、勝たないままここで休憩していいのか。それでは一生懸命やったことにならないんじゃないか」という憲拡さんの助言もあり、大喜は出場を決めた。結果は周知の通りだが、勝ち切れない時期からもっとも変わったのは、父の教えでもある「意識」だったという。

「大会に向けての課題を行動に移したことが、一番変わった点だと思います。前からずっとパワーが足りないと思いながらもなかなか体重を増やせなかったんですけど、JFKOは今までで一番体重もあったので、パワーの面は向上できました。漠然と稽古をするのではなく、何が足りないかを把握した上で『こうなりたい』と考えてやらなければいけないと思いました」

長年の壁を乗り越えたことは、世界大会へ向けてこの上なく大きな糧となるだろう。そして「今振り返ると、勝てない時はどこかでダメージを言い訳にしていたかもしれないですね。それが決勝戦のほんのわずかなところで出てしまっていた。気持ちはすごく大事ですし、気持ちが体を動かすと思います」と、精神面での成長も勝因だったと語る。くしくもそのふたつは「武道である以上、心と体を両方鍛えることに意味がある」と、大喜が自身の武道観として挙げた『心身練磨』に通じるものがある。

一方、小也香は『自分との闘い』を武道観に挙げた。

「自分に勝つことが私の武道です。キツいなと思う時もあるんですけど、ここでやめたら今までがんばってきたことが全部なくなるという気持ちで、稽古をやっています」

試合で輝かしい成績を残せるのも、日々の稽古で自分に打ち勝ってきたからこそ。事実、前述したウエイト制4連覇の後も、ワールドカップ、JFKO全日本、無差別全日本を制し、残る世界大会で優勝すれば、史上初の5大大会グランドスラム達成となる。

成績を見れば、これ以上ないほど順風満帆な競技人生を歩んできたように思えるが、本人の中には勝敗とは別の部分での目標がある。それは、空手の醍醐味である一本への強いこだわりだ。

「とくに印象に残っているのは、2011年のウエイト制で、お兄ちゃんが3試合連続で一本勝ちをした時です。同じ稽古をしているのに、なぜ自分はできないんだろうという悔しさがありました」

一般的に、男子に比べてパワーで劣る女子は一本を取ることが難しいとされ、そのシーンを目にする機会は少ない。だが、小也香は決して不可能ではないと語る。

「いつも技を狙いすぎて、動きが止まったまま打ってしまうんです。流れの中で技を出せるようになれば、一本は取れると思います。女子の中で、自分にしかできないような組手をやりたいですね」

一本を狙えるのも、技に自信を持っているからこそ。得意の蹴り技の切れ味は、大喜、小也香ともに共通する部分だ。ふたりがこのスタイルになったのは、現役時代に〝カミソリキック〟の異名をとった、山本支部長の影響が色濃い。

「師匠が山本師範でなければ、上段廻し蹴りの角度まで気にすることはなかったと思うので、すごく大きな存在です」と語るのは小也香。大喜は「少年部の頃から、師範のような蹴りにあこがれていました。でも、僕はあそこまで体が柔らかくないので、マネをするのは難しいですね。師範は天性のものがあると思います」と舌を巻く。

ともに努力型を自認し「技もやり込まなければマスターできない」と口にするが、山本支部長は「だから強いんです。繰り返しやることで、体に刷り込まれているんです。それが土壇場で出るんですよ」と、ふたりの強さを語る。さらに「大喜は瞬発力に秀でています。小也香は、あんなにスタミナがある選手は見たことがないというくらい、持久力がすごいです。ふたりとも、生まれ持った素質が稽古で開花したのだと思います」と、それぞれの長所を分析した。

初出場だった2011年とは異なり、押しも押されもせぬ日本代表の主力として臨む、第11回世界大会。目前に迫った決戦の舞台へ向けて、ふたりの決意は固い。

「自分が結果を残すという気持ちは、4年前とは比べ物にならないくらい大きいです。もう自分が優勝しなければいけないくらいの気持ちでいますし、そう思って稽古もしてきました」(大喜)

「全日本大会で優勝したことによって、今まで以上に責任感が増しましたし、この1年で世界チャンピオンになりたいという思いがさらに強くなりました。空手を始めた頃から夢だった、世界チャンピオンになります」(小也香)

決して最初からうまくいっていたわけではない。日々の努力と周囲のサポートが、最高峰の舞台へとふたりを導いた。そして、ともに歩みを続けてきた兄妹がいたからこそ、ここまで来ることができた。今のふたりであれば、世界大会史上初となる、兄妹同時制覇の偉業も夢ではないだろう。

最後に「結果を求められる立場になっても空手は楽しいか?」という問いに、小也香はこう答えた。

「もちろんです。今も昔もそれは変わりません。お兄ちゃんも同じ気持ちだと思います。自分たちから空手を取ったら、何も残らないですから」

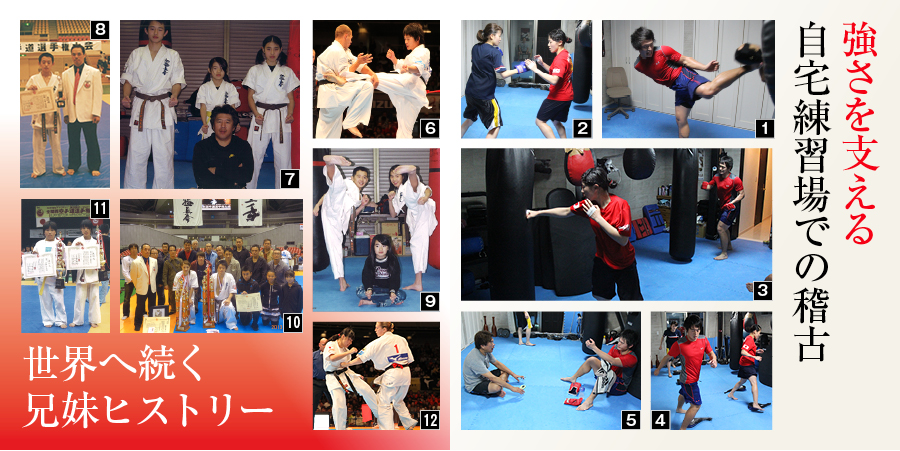

(写真番号1 CAP)

大喜の切れ味鋭い後ろ蹴りが、ミットを撃ち抜く

(写真番号2 CAP)

小也香は妹の千沙をパートナーに、技のさばきの稽古を行なう

(写真番号3 CAP)

最後はサンドバッグに突きと蹴りを打ち続け、スタミナの強化に努める

(写真番号4 CAP)

この日の稽古はフットワークからスタート。メニューは父・憲拡さんが作成しているが、内容は日々異なるという

(写真番号5 CAP)

憲拡さんはメニューの合間にアドバイスを送る傍ら、ふたりのコンディションを確認する

(写真番号6CAP)

兄妹揃って初出場をはたした第10回世界大会の三回戦で、アレクセイ・レオノフを破る金星を挙げた大喜

(写真番号7 CAP)

大喜と小也香が全国大会に出場しはじめた頃の一枚。「昔のお父さんは本当に怖かった」と口を揃えるように、ピリピリとした緊張感が写真から伝わってくる

(写真番号8 CAP)

全中部大会で優勝し、山本支部長から祝福を受ける小学6年生の大喜

(写真番号9 CAP)

ふたりが空手を始めて約2年が経過した頃で、中央に座っているのが千沙。当時から上段廻し蹴りが得意だった

(写真番号10 CAP)

︎第45回全日本大会では、大喜、小也香ともに準優勝を収めた。山本支部長や道場の仲間と記念撮影

(写真番号11 CAP)

小也香は2004年の全関西大会で、記念すべき初優勝を飾った

(写真番号12 CAP)

小也香はマルガリータ・キウプリートに延長で敗れたが、世界大会初出場でベスト8に残る活躍を見せ、敢闘賞を受賞した